伊朗电影以其"用最简单的手法触及最深邃命题"的能力闻名世界。本文通过阿巴斯·基亚罗斯塔米、马基德·马基迪、阿斯哈·法哈蒂三位导演的九部经典作品,揭示伊朗电影如何用最朴素的影像语言,完成对生命本质、社会现实与精神信仰的三重叩问,以及伊朗电影流派的三大核心特质:哲学诗意的形而上思考、儿童视角的纯净叙事、社会现实的锐利解剖。

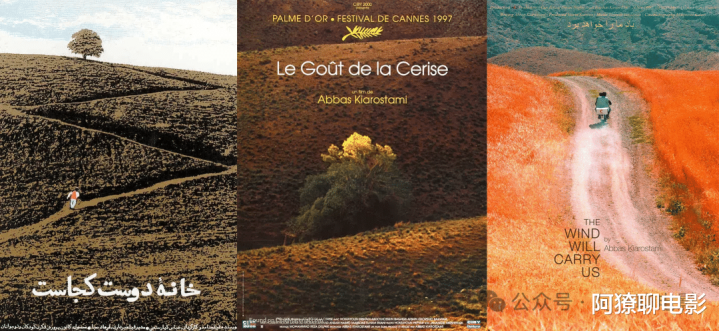

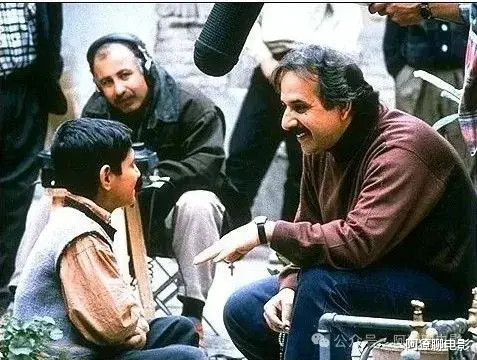

一、阿巴斯·基亚罗斯塔米:存在主义的影像哲人

1、《何处是我朋友的家》(1987)8岁男孩穿越山野归还作业本的简单故事,通过儿童视角揭示成人世界的荒诞。获洛迦诺金豹奖,开创"村庄三部曲"序幕。

2、《生生长流》(1992)

地震后父亲寻子的公路旅程,纪实镜头中嵌套前作《何处》的互文线索,展现灾难中的人性微光。

3、《樱桃的滋味》(1997)自杀者与路人的哲学对话,以"是否该吃樱桃"的隐喻获戛纳金棕榈,成为伊朗首部奥斯卡外语片提名作品。

4、《随风而逝》(1999)工程师等待老人死亡的荒诞剧,麦浪与风的意象被塔可夫斯基盛赞为"用自然丈量时间"。

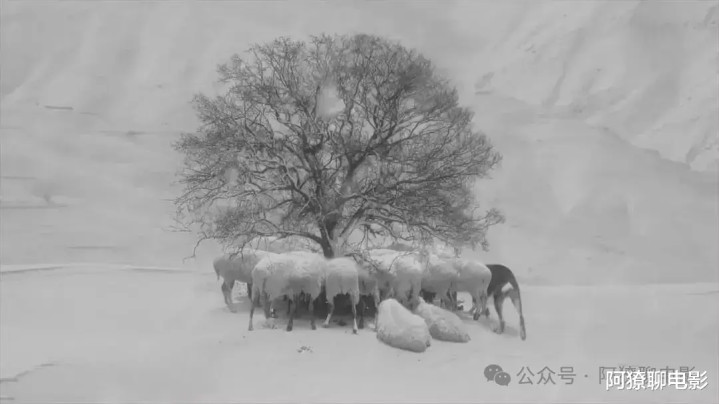

5、《24帧》(2017)遗作中24个静态画面的动态演绎,雪中鹿群与窗边海鸥完成对影像本质的终极追问。

阿巴斯建立了一套极简主义语法——固定机位长镜头、非职业演员的本色出演、环形叙事结构形成的文本宇宙。其作品常以公路片为载体,通过日常场景探讨生死命题,影像中渗透着波斯苏菲派诗歌的哲思传统。

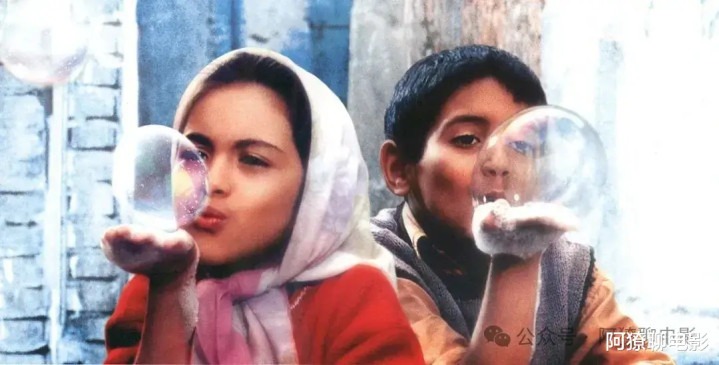

二、马基德·马基迪:纯真之眼的守护者

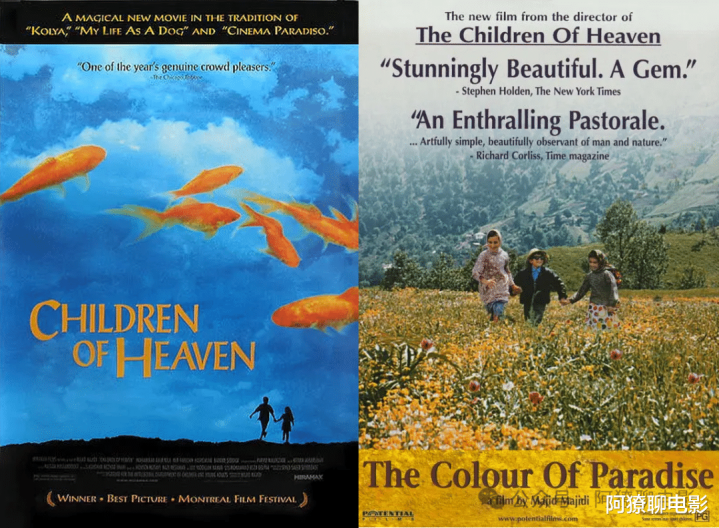

6、《小鞋子》(1997)贫民窟兄妹共用球鞋的奔跑史诗,以儿童竞技场景解构社会不公,创伊朗电影首次奥斯卡提名纪录。

7、《天堂的颜色》(1999)盲童与自然的灵魂对话,指缝触摸阳光的特写获蒙特利尔最佳影片,光明与黑暗的宗教隐喻震撼人心。

马基迪发展出以儿童为载体的"洁净叙事"范式,通过《小鞋子》中兄妹奔跑的脚部特写等微观视角,将社会问题转化为视觉诗篇。其作品善用宗教意象实现双重表达,并巧妙平衡艺术性与实用性——儿童题材规避审查,非职业演员增强纪实感,类型元素拓宽受众边界。

三、阿斯哈·法哈蒂:道德迷宫的测绘师

8、《一次别离》(2011)中产夫妻与护工的谎言罗生门,以15万美元成本横扫奥斯卡最佳外语片+柏林金熊奖。

9、《推销员》(2016)公寓剧场里的复仇剧,借《推销员之死》戏中戏探讨尊严政治,因政治因素缺席奥斯卡领奖。

法哈蒂将新现实主义改造为"心理现实主义"——手持摄影的粗粝质感与戏剧化的密闭空间叙事形成张力。其作品如精密手术刀,通过家庭冲突解剖社会神经束:阶级矛盾(护工与雇主对抗)、司法缺陷(女儿法庭选择的性别暗示)、信仰危机(《推销员》的戏中戏隐喻),迫使观众直面道德选择题。

结语:在禁锢中生长的电影之树

从阿巴斯的哲学冥想到法哈蒂的社会解剖,伊朗导演们证明:真正的艺术永远能在石头缝里开出花来。正如《樱桃的滋味》结尾那个打破第四面墙的拍摄现场提醒我们的——无论有多少外部限制,对生命真相的追寻永远不会被禁绝。

嘉旺网-实盘配资网-三倍杠杆-平台配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。